本文目录一览:

- 1、如何对灾后受到重创的人群进行心理干预?

- 2、木头人的心理救助

- 3、如何对地震后的学生进行心理咨询

- 4、关于河南—灾后心理建设也很重要

- 5、地震之后我们思想的变化

- 6、水灾过后常见的心理障碍以及心理干预

如何对灾后受到重创的人群进行心理干预?

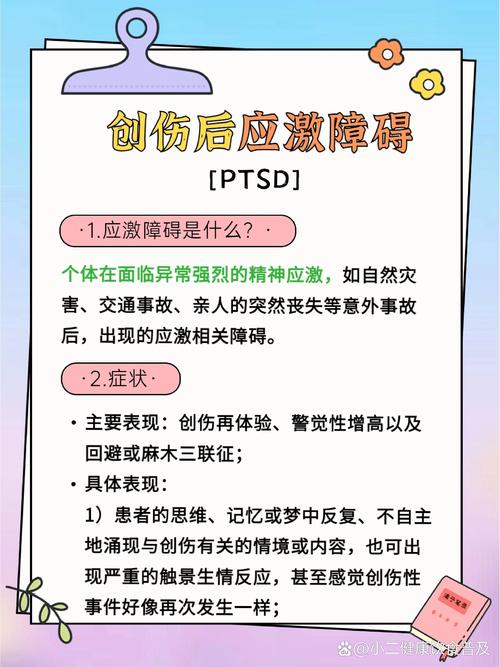

还可适时安排减压、分享报告、危机干预等心理干预方法;在任务结束后阶段安休息放松,使救援人员尽快从紧张的工作状态中复原,如有需帮助者则安排适当的心理干预,以预防PTSD 的发生。

建立信任关系:心理疏导人员应与受灾群众建立信任关系,让他们感受到被理解、被支持。关注长期影响:灾后心理疏导不仅关注短期内的心理反应,还应关注长期的心理影响,为受灾群众提供持续的心理支持。

做灾后人民的心理安抚工作如下:首先要取得受伤人员的信任,建立良好的沟通关系。提供疏泄机会,鼓励他们把自己的内心情感表达出来。对访谈者提供心理危机及危机干预知识的宣教、解释心理危机的发展过程,使他们理解目前的处境,理解他人的感情,建立自信,提高对生理和心理应激的应付能力。

灾后心理援助需要专业的心理咨询师进行。这些咨询师需要具备丰富的心理学知识和实践经验,能够针对不同人群的心理特点进行个性化的辅导和干预。持续性 灾后心理援助不是一次性的工作,而是需要持续进行的过程。灾难心理辅导中心需要建立长期的心理援助机制,为受灾群众提供持续的心理支持和干预。

最后,在安排一定的休息恢复后,需要尽快让他们投入到新的工作中,让他们找到生活和工作的动力。进行群体的救灾工作总结,对他们积极的工作态度和忘我的工作精神进行表彰和肯定,尽可能宣传救灾工作以及对于未来工作的积极面。

木头人的心理救助

灾后心理救助 谨防出现“木头人”人在突然遇到巨大灾害时,通常会出现恐惧、无助、内疚、愤怒等应激反应,这些都是正常的,并且大部分反应随着时间的推移会渐渐减弱。一般在一个月以后,大部分人就可以重新回到正常的生活。而像哀伤、思念这样的情绪可能会持续得更久,伴随我们几个月甚至几年,但不会对生活造成太多影响。

要让处于木头人状态的人恢复,需要多方面努力。 建立沟通渠道:以温和、耐心的态度开启对话,从简单轻松的话题入手,像聊聊当天的天气、近期的趣事等,营造舒适氛围,消除对方的抵触心理,使其愿意表达想法。 给予情感支持:仔细观察对方的情绪,通过言语和行动传达理解与接纳。

也可以用热毛巾或热水袋对僵硬部位进行热敷,每次15 - 20分钟,促进血液循环,缓解肌肉紧张。心理调节:如果是因精神过度紧张、焦虑导致身体类似“木头人”般不灵活。可尝试深呼吸,慢慢地吸气,让空气充满腹部,再缓缓呼气,重复几次,以放松身心。

热敷:用热毛巾或热水袋敷在僵硬的肌肉上,每次15 - 20分钟,每天可多次进行,能有效舒缓肌肉。运动拉伸:进行温和的全身运动,如瑜伽、太极拳等,帮助舒展身体,增强肌肉柔韧性。同时对特定僵硬部位进行针对性拉伸,保持拉伸姿势15 - 30秒。

木头人比喻迟钝或不灵活的人。出自元代李寿卿《度柳翠》第一折:“劝你呵我是劝着一个木头人;哎! 柳也你则恋着那锦营花阵。”20世纪80年代有一个热门的游戏就是“木头人”,主要考究令行静止的能力。

木头人,主要考究小朋友令行禁止的能力,同时因为规则简单、可多人参与的特点多作为团建、茶话会等聚会项目的游戏环节,对活跃气氛起到很大的作用。一般有两种形式,一种是跑动的,一种是静止的。123木头人让游戏者学会令行禁止,萌发规则意识。加强心理活动体验,增进孩子们之间的情感。

如何对地震后的学生进行心理咨询

1、接纳并表达情感。地震后,人们可能会感到害怕、无助、烦躁等,这些情绪都是正常的应激反应。重要的是要允许自己感受这些情绪,并寻找适当的方式表达出来,如与亲友交流、写日记等。 保持良好的生活习惯。保持规律的作息,确保每天有足够的睡眠;均衡饮食,保证身体所需的营养;适量运动,有助于缓解压力和焦虑。

2、其次,帮助他们建立一个安全的环境,减轻压力。提供一个舒适、安静的休息空间,让他们有机会独处,进行自我反思。避免过度的社交活动,以免加重他们的心理负担。同时,鼓励他们参加支持小组,与经历过类似经历的人交流,从他人的故事中找到共鸣和力量。在日常生活中,提供实质性的帮助也是至关重要的。

3、.保持镇静 在地震后,有人观察到,不少无辜者并不因房屋倒塌 而被砸伤或挤压伤致死, 而是由于精神崩溃, 失去生存的希望,乱 喊、乱叫,在极度恐惧中扼杀了自己。

4、因此,在避难所进行心理干预时,专业人员将不得不对避难所的环境进行评估,以判断这种环境如何影响受灾者解决问题的能力和适应避难所环境的能力,而这些避难所往往由于国家资源有限而显得拥挤不堪。

5、建议:减少接触与地震相关的负面新闻和信息,以免加重心理负担。替代活动:可以寻找其他有益的兴趣爱好来转移注意力,如阅读、绘画、音乐等。积极面对生活:态度调整:尝试以积极、乐观的态度面对生活中的挑战和困难。实践方法:每天记录一些让自己感到快乐或感激的事情,逐渐培养积极的心态。

关于河南—灾后心理建设也很重要

河南暴雨洪涝灾害后,心理建设对受灾群众至关重要,需针对生理、心理、情绪层面的创伤反应开展系统性援助,并避免不当沟通方式。灾后心理创伤的常见表现生理层面失眠、夜惊、疲劳、口干、消化功能紊乱、窒息感等症状。长期生理不适可能进一步加剧心理压力,形成恶性循环。

最后是幻灭期,灾后数月至几年媒体关注减少,当事人容易产生孤独无助害怕等情绪,会反复回忆灾害场景,对新生活感到幻灭,患上抑郁躁狂等精神障碍,心理阴影难以抹去。灾难后救死扶伤很重要,但是也不能忽视灾后心理问题。灾后心理救援需要多方面的努力。

心理疏导,助力灾后重建 除了提供医疗救助外,郑州市九院医疗服务队还非常注重受灾群众的心理疏导工作。他们组织专家团队为受灾群众进行心理疏导和安慰,帮助他们缓解因灾情带来的心理压力和恐惧情绪。

河南省总工会已开通“风雨同舟,豫你同行”职工抗灾心理援助热线。为缓解灾情给全省职工群众带来的心理影响,河南省总工会联合中国职工发展基金会、清华大学社科院心理学系、六合熙诚心理研究中心,共同推出了这一举措。

地震之后我们思想的变化

地震和其他灾难性事件就像在心灵的平静湖水中投下一颗重磅炸弹,人内心原本平静的感知、情绪和意志状态在危机事件的重创之下变得遥遥欲坠,各部分的机能的平衡被在PTSD发生之时,人内心的平衡被突发的灾难性事件打乱,这时候就需要危机干预来恢复这种内心的平衡。

三个代表重要思想是我们克服困难、夺取胜利的思想武器具有坚强战斗力的基层党组织,是我们克服困难、夺取胜利的有力组织保证人民群众是我们克服困难、夺取胜利的力量源泉。

其灾难发生后,人们抢救生命的感人事迹,以及一方有难八方支援的火热激情,使我们看到了中华民族绵延数千年而没有消亡的原因。我们看到了一个团结互助的民族,一个勇敢乐观的民族,一个坚强自信的民族,一个自立自强的民族,一个勤劳奋进的民族。

大地震发生后,灾区的社会系统遭受重创,人们的行为环境发生重大改变,这是对社会主义核心价值体系规范力、社会主义荣辱观约束力的重大考验。

而从长期来看,最好全面检查核电站的安全状况,更科学地评估今后核电站的规划、建设和发展。中国电力投资集团公司总经理陆启洲说,我国的第三代核电技术比日本这次出事故的二代核电技术更安全,不惧地震。但是,日本3·11大地震巨大的破坏力还是提醒我们,为预防灾难,再多思想准备和物质准备都不为过。

水灾过后常见的心理障碍以及心理干预

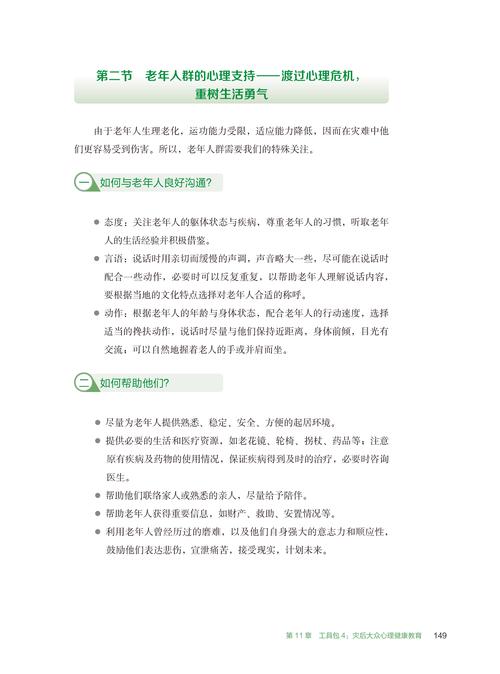

1、再者,注重对特殊人群的关注。比如儿童,专门为他们设计了游戏治疗等适合其年龄特点的心理干预方式,帮助他们缓解恐惧、焦虑等情绪。对于老年人,也给予了特别的关怀,采用温和、耐心的沟通方式,帮助他们走出心理阴影。

2、一起进行叙事性的工作。帮助把碎片式的记忆连成一体,帮助加强小组内的团结与支持,帮助解决内疚和怀疑。每个人的经历都是发生事件的一部分,鼓励相互帮助。在听完每个人的回忆后进行心理教育,告诉受害者对来自环境的反应有所准备(埋怨受害者、是最愚蠢的玩笑)。

3、首先是冲击期,发生在危机事件发生后不久或当时,感到震惊、恐慌、不知所措。如突然听到北京爆发非典,亲人得了 非典,医护人员感染非典,非典患者骤增等消息后,大多数人会表现出恐惧和焦虑。其次是防御期,表现为想恢复心理上的平衡,控制焦虑和情绪紊乱,恢复受到损害的认识功能。

4、危机干预工作者一般必须是经过专门训练的心理学家、社会工作者、精神科医生等。 SARS期间,需要心理干预的人群范围很广泛,既包括发病者、疑似者,也包括与患者有密切接触者、家属、被隔离者、在一线的医护人员、应急服务人员、志愿人员,他们容易出现心理问题。

5、年,作为《美国中华心身医学杂志》总编辑,他领导心理专家团队参与中国特大洪灾的心理危机干预,为灾民和武警官兵提供援助。2001年,纽约“911”事件后,他作为社区咨询中心负责人,长期致力于对华人社区的心理干预工作。

本文来自作者[星期一]投稿,不代表学音号立场,如若转载,请注明出处:https://www.ixyy.cn/xinwen/202509-10674.html

评论列表(3条)

我是学音号的签约作者“星期一”

本文概览:本文目录一览: 1、如何对灾后受到重创的人群进行心理干预? 2、木头人的心理救助...

文章不错《灾后PTSD干预(灾后心理危机干预方案ppt)》内容很有帮助